2010年の春にオール電化と一緒に導入してから早15年・・・

我が家の太陽光パネルは、現状、損傷や劣化もなく元気に働いてくれています。

ただ、年間を通してデータを見ていると、

発電効率(= 疑似的に 発電量/日射量)は一定ではありません。

今回は、発電効率に影響を与えている因子について、

整理してみます。

***************

1.気温が高いと効率が下がる

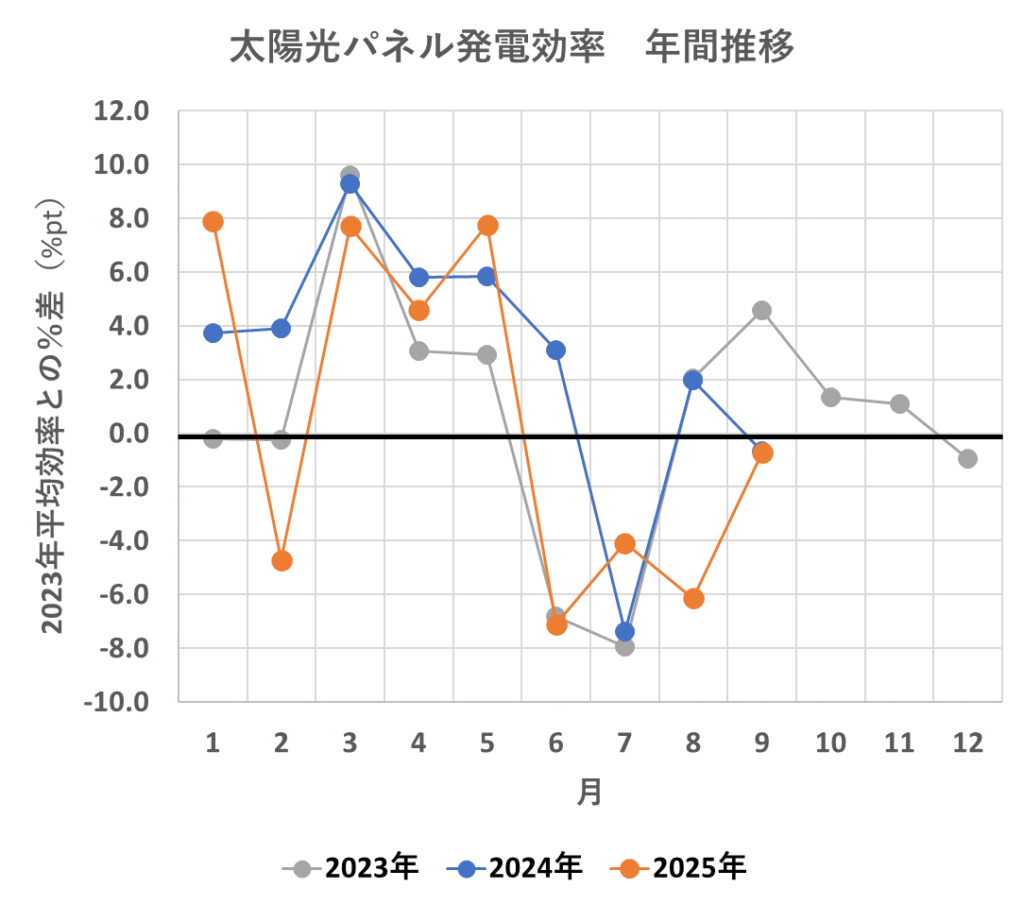

図1は、直近3年間の太陽光パネルの発電効率の月次変化です。

(2024年10月~12月はリフォーム工事のためデータ除外)

ざっと見ると、

・年間で20%程度の効率変化がある

・気温の高い夏に効率が低下する

ことがわかります。

一般的なシリコン系パネルの場合、

半導体ダイオードのような電流・電圧・温度特性を示すため、

壁温1℃の上昇で、発電効率が0.5%程度低下します。

我が家の場合、気温1℃上昇で、壁温は2℃上昇するので、

気温1℃上昇で、発電効率は1%程度低下することとなります。

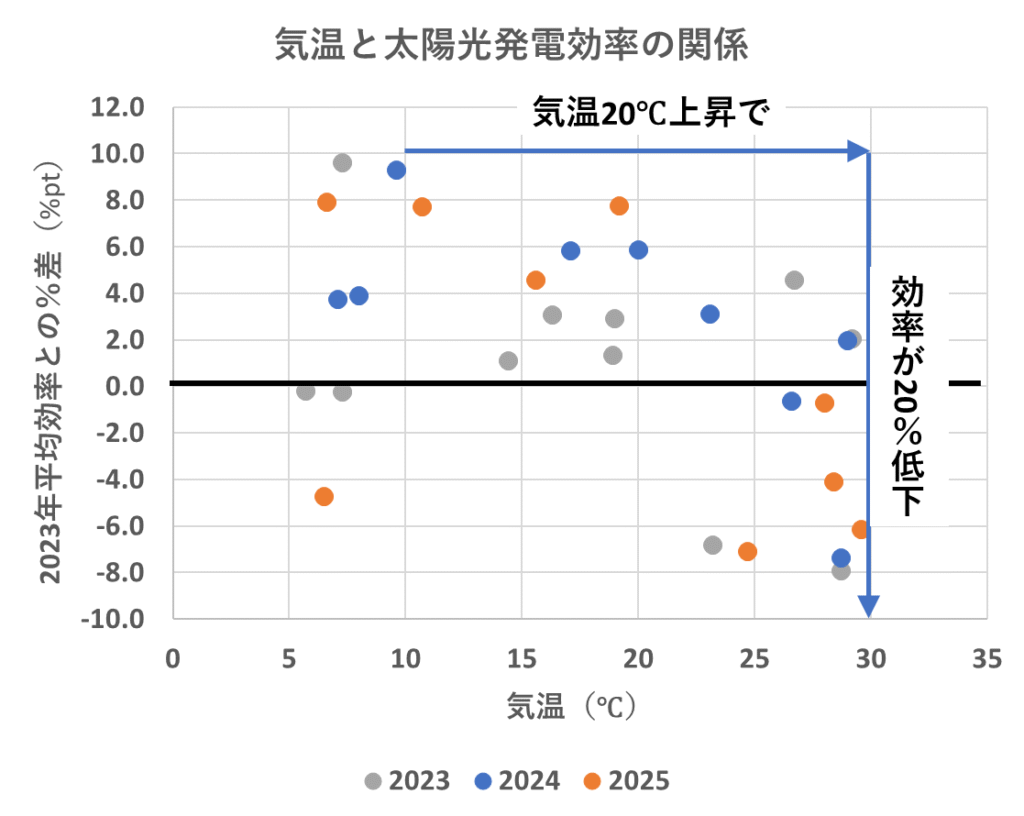

図2は、図1各月での平均気温と発電効率の関係をプロットしたものです。

(2024年10月~12月はリフォーム工事のためデータ除外)

図2でも、

気温が上昇すると、発電効率が低下する右下がりの傾向が

大まかには見られており、

気温20℃の上昇で、発電効率が20%低下しており、

上述の1℃上昇→1%低下を裏付けています。

ちなみに、次世代パネルと言われているペロブスカイト系の場合は、

この気温・壁温による効率への影響がシリコン系の半分から1/3程度に抑えられるとのことで、

実用化が待たれますね。

*****************

2.気温以外にも影響因子が?

ただ、気温が高いと発電効率が低くなるなら、

図1は U字型 のプロットとなって、

図1での両端の冬に発電効率がピークになる筈です。

しかし、実際は春や秋に発電効率がピークとなって、

より寒い筈の冬は、夏ほどではありませんが、発電効率がやや頭打ちになっています。

プロットの形は U字型 ではなく、M字型 でしょうかね?w

これは、気温・壁温以外にも、

太陽光パネルの発電効率に影響を与える因子があることを示しています。

******************

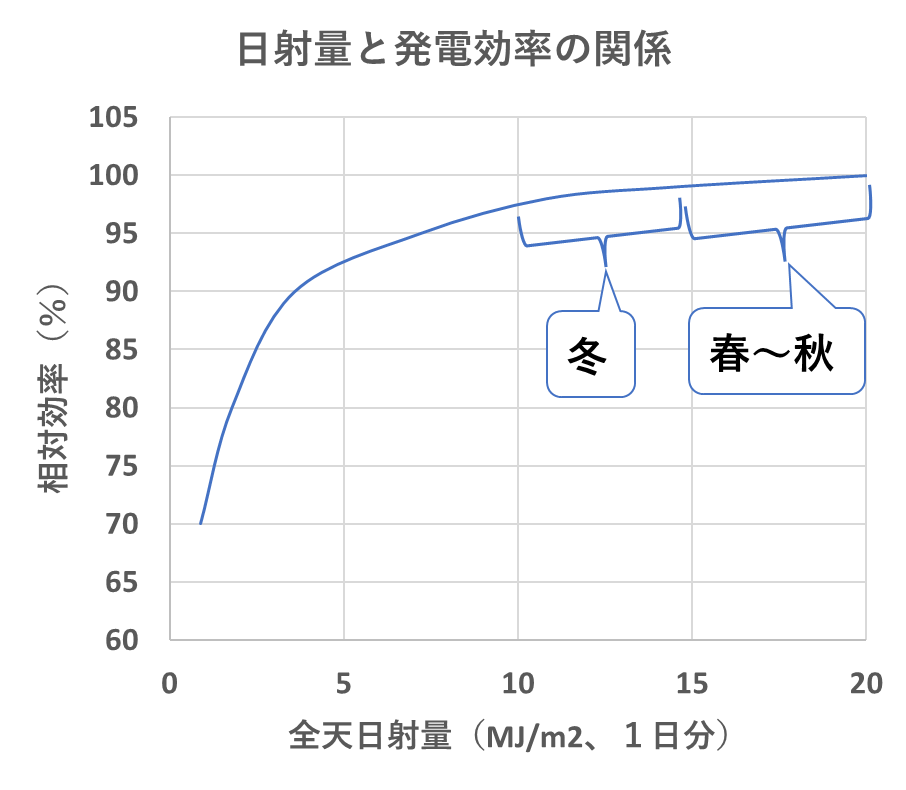

3.日射量が少ないと効率が低下

上でも述べたように、

一般的なシリコン系パネルの場合、

半導体ダイオードのような電流・電圧・温度特性を示すため、

日射量が少ない=発電量が少ないと、

発電効率が低下してしまいます。

図3は、シリコン系パネルの

日射量と発電効率の関係を示しており、

最大定格条件での発電効率を100%とした場合に

部分負荷では相対的に効率が低下していくことがわかります。

(横軸は1日分の日射量、縦軸は定格効率を100%とした場合の相対効率)

我が家の場合、春から秋にかけては1日で1平米あたり15~20MJの日射量がある一方で、

冬は10~15MJ程度まで日射量が減ります。

よって、図3から冬は春から秋と比較して、

数%程度、発電効率が低くなることがわかります。

これが、上述の2項で述べたような、

図1が M字型プロット となる理由です。

**************

4.パネルの汚れ

図1で、2023年(灰色)の1月、2月、

2025年(オレンジ)の2月は、

前後の月と比較して大きく効率を落としています。

これらは、その頃の記事にも書きましたが、

パネルの汚れの因るものです。

ちょうど季節的に、

黄砂や花粉が多くなり、かつ雨も少ない時期で、

青空駐車の黒い車にも、黄色い粉が積もっている時期と一致します。

我が家のパネルには、

雨で汚れが落ちやすいコーティングが施されていますが、

肝心の雨が降らないこの晩冬の時期では役に立ちません。

何か妙案はないものでしょうかね?

**************

ネット比喩の通りでして、

我が家の柴犬様にとっても、朝晩のクン活は「良いねボタン」に似ています。

毎回、決まったところで歩みをストップされ、

何やらクンクンと嗅ぎまわっておられます(早く、次、行こうよw)。

昨今のSNSでは、「悪いね」ボタンは無くなりましたが、

柴犬様にもお気に召さない匂い?がおありになられるようで、

近づいただけで、唸り始める場所も・・・・・

田舎なので クマ だったりして?

では、今日はここまで!