2022年9月末にニチコン社のトライブリッドT3の一部として、

我が家も据置蓄電池を導入しました。

先月末で導入から丸3年が経過しましたので、

メリット、劣化、不具合、今後の不安などを紹介します。

***************

目次

0.仕様

1.投資額と丸3年での回収額

2.SOH劣化と今後の見通し

3.これまで経験した不具合と対処

4.今後の不安

***************

0.仕様

・太陽光パネル 発電容量 5 kW(0.21 kW×24枚)

・年間発電量 約 5,600 kWh(3年平均)

・蓄電池 実効容量 6.4 kWh

・年間消費電力 約15,000 kWh(自宅+EV)

・電力消費割合 自宅:EV = 8.5:1.5(EV走行距離 年 約2万キロ)

*****************

1.投資額と丸3年での回収額

(1)投資額

トライブリッドT3の導入コストは、

パワコン(太陽光・蓄電池・V2H3役)、据置蓄電池、V2Hの総計で

60万円(補助金差引後の正味負担額)

でした。なお、同時に導入したEVの購入代金はここには含みません。

当初、メーカーのカタログ価格で見積もると

総額 600 万円近く、挫けそうになりましたがw

オール電化で太陽光パネルも既存だった我が家の場合は、

2022年の国と自治体の補助金を使用すると正味負担はこんなレベルでした。

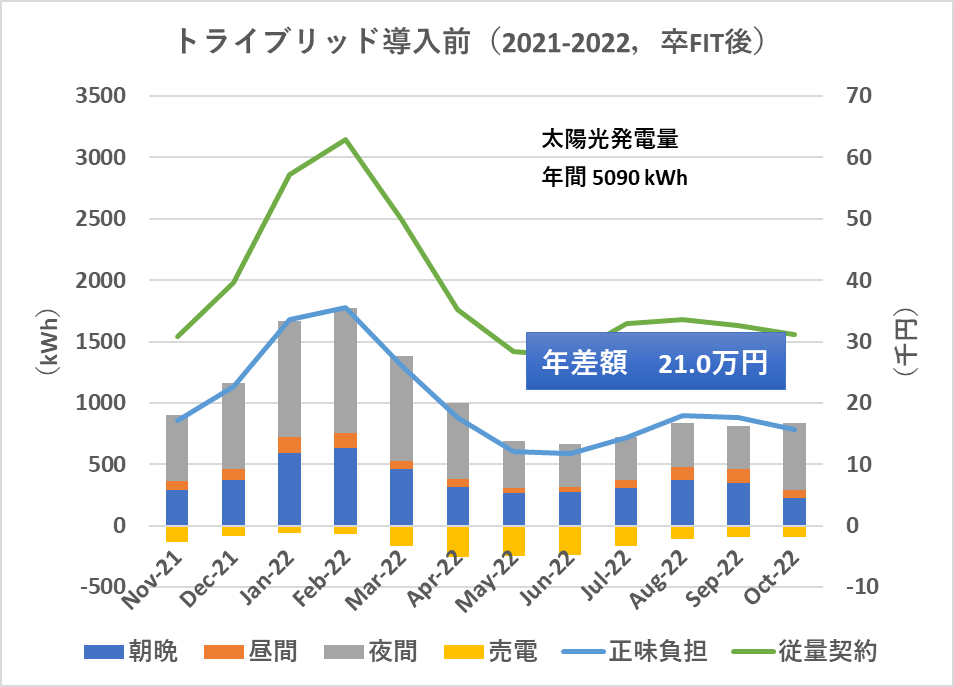

(2)蓄電池導入前の電気料金

図1は蓄電池導入前の年間の電気料金です。

蓄電池導入が2022年の9月末、その効果が電気料金に反映されるのが11月分からと言うことで、

横軸の月次は11月~翌年10月で記載してあります。

冬と夏に空調のために消費の山が、

逆に春と秋は太陽光のお陰で電力料金が安価となる、

一般的な太陽光導入家庭の電気料金年間推移となっています。

蓄電池導入前のため、

・売電(黄色棒)による収入があります(卒FIT後のため収入は少ない)

・高価な朝晩や昼間の買電(青棒、オレンジ棒)も目立つ

ことが特徴となっています。

図中の緑折れ線は、我が家に太陽光がなく、かつ一般的な従量契約の場合の電気料金、

青い折れ線が、オール電化契約+売電収入がある、卒FIT後の我が家の正味の電気料金です。

この2本の折れ線グラフの差が、太陽光とオール電化によるメリット額となり、

我が家の場合は、卒FIT後のこの時点では、

年額 21万円(太陽光+オール電化契約)

のメリットでした。

(3)蓄電池導入効果

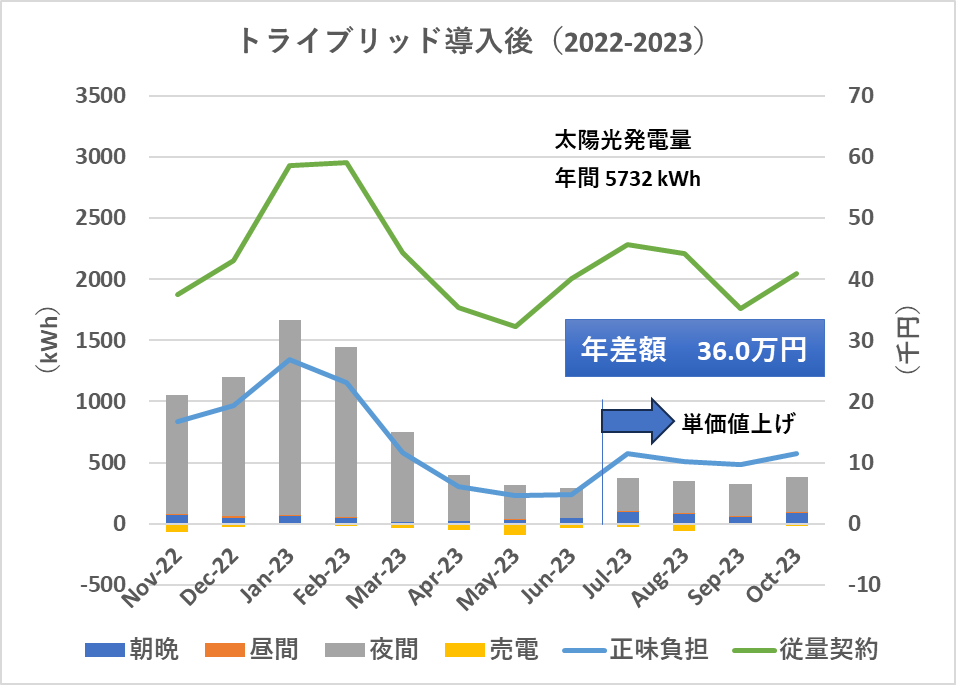

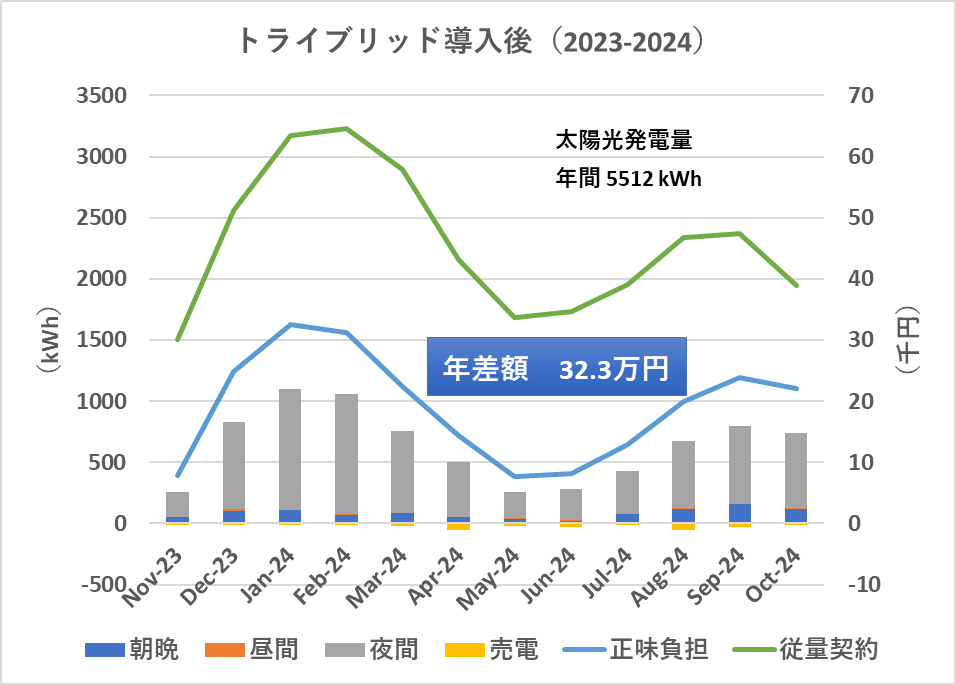

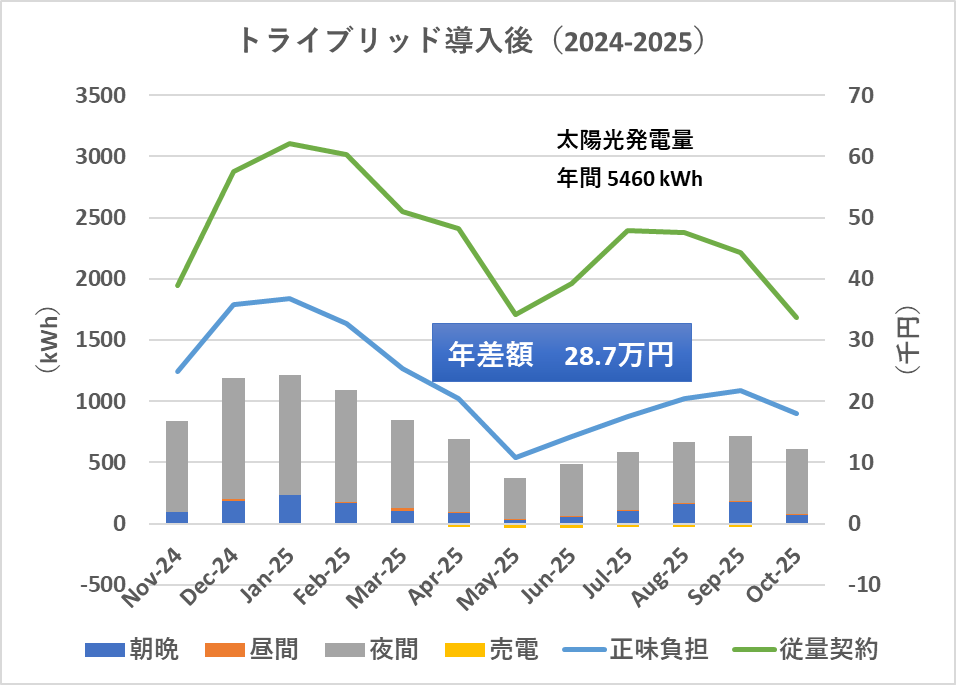

図2-1~2-3に、蓄電池導入後3年間の電気料金を導入前の図1と同じフォームで示します。

蓄電池を導入したことにより、

・売電(黄色棒)殆ど見えなくなった

・朝晩の買電(青棒)が大幅に減り、昼間の買電(オレンジ棒)も殆ど見えなくなった

ことが、蓄電池導入前との大きな差となっています。

売電収入は殆ど無くなったものの、

高額な昼間や朝晩の買電が減ったことにより、

電気料金の正味負担が大きく減っています。

導入後3年間の蓄電池導入によるメリットは、

36.0 + 32.3 + 28.7 ー (21×3)

= 34万円(3年分の蓄電池導入効果)

となりました。

以上から、丸3年での投資回収率は、34万円/60万円 = 57% となり、

導入5年目の後半にも、蓄電池投資の回収が完了する見込みとなっていますv

なお、導入3年目のメリット額がやや少なくなっていますが、

日射量は3年目が最も多かったものの、

3年目にリフォーム工事があり、足場で太陽光が遮られ、

年換算で 約4% 太陽光発電が抑制されていたことによるものです。

****************

2.SOH劣化と今後の見通し

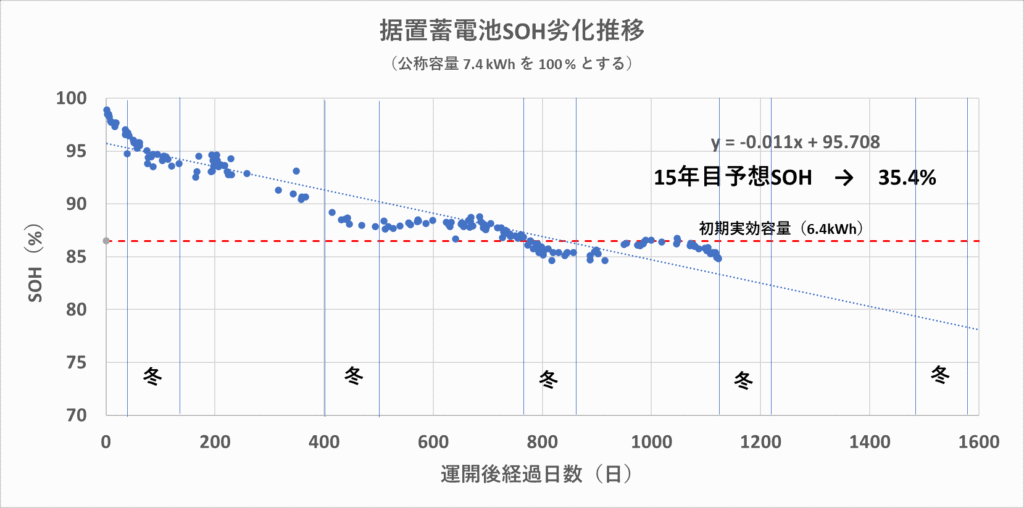

図3に、導入から丸3年での据置蓄電池のSOH劣化を示します。

図は公称容量の7.4 kWhを100%としてプロットしています。

ニチコンの保証書では、導入から丸15年で、SOH 50% を保証

となっています。

この丸3年間の劣化傾向を線形補外すると、

15年目のSOHは 35.4 % と予想されます。

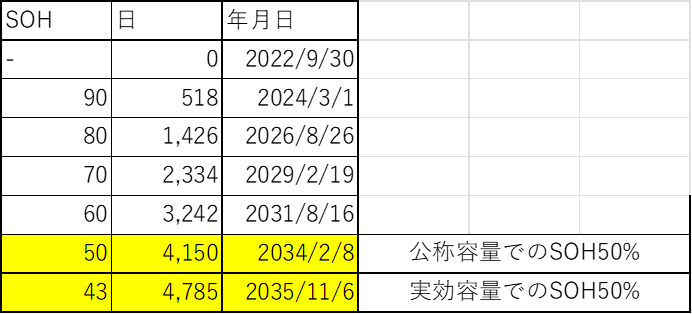

表1は、現状の傾向から、

各区切りのSOH値に、いつ到達するかを算出したものです。

図3や表1から、

保証性能である「15年目のSOH50%」は、現状満足できないとの見込みとなっています。

実効容量をSOH 100 %とした場合でも、

14年目の途中で SOH 50 % を割り込みます。

ただ、図3をよく見ると、

公称容量の7.4 kWhから実効容量の6.4 kWhまでの1年目の劣化スピードと、

2年目以降の劣化スピードには大きな違いがあり、

実効容量に達してからのSOH劣化スピードが抑えられているように見えます。

よって、15年目のSOHはそこまで悲観するものでもないと

今は楽観的に考えていますw

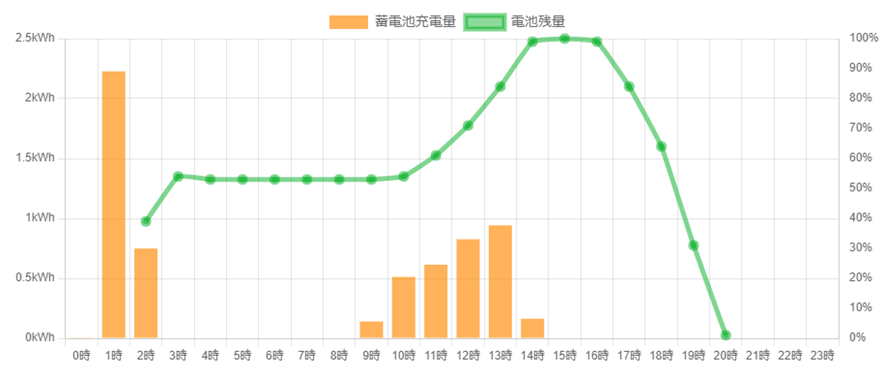

あと、毎月の電力動向でもお伝えしていますが、

図3のとおり、寒い冬の方がSOH劣化が早く進む傾向が見えています。

リチウムイオン電池のSOH劣化は、

低温時に充電をすることにより負極がリチウムメッキされてしまうことで、

SOHを大きく劣化させることが知られています。

つまり、冬はなるべく蓄電池を使わないことが長持ちさせることになりますが、

それでは上述のメリットが無くなってしまいますので、

この劣化は容認して使用するしかありません。

****************

3.これまで経験した不具合と対処

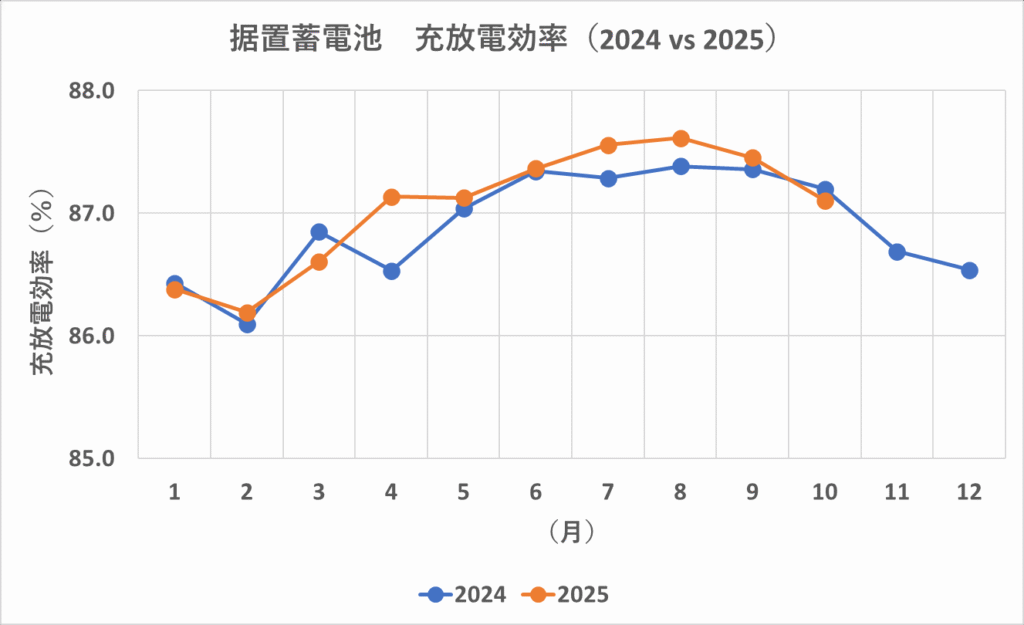

(1)冬はSOH劣化が早く進むとともに充放電効率も低下(仕様?)

上の図3のとおり、冬はSOHの劣化が早く進みます。

また、図4に示す通り、充放電効率(電池から使えた電力/充電に要した電力)

も冬の方が若干ですが低下します。

ただ、年々劣化が進むSOHとは異なり、

充放電効率は導入後3年間で殆ど劣化は起きておらず、87 % 前後を維持してくれていますv

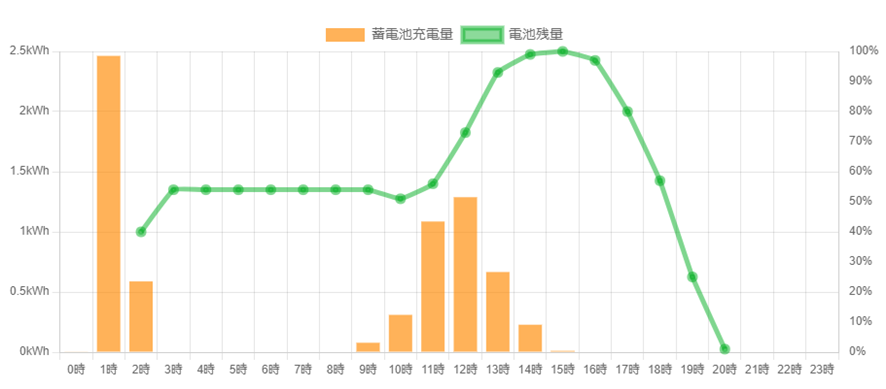

(2)特に寒い冬は、充電速度が頭打ちになる(仕様?)

図5に示す通り、寒い冬は充電速度が遅くなって、

太陽光の余剰電力を飲み込み切れず、売電が発生してしまうことが、

毎年、年に数回程度発生しました。

図5 据置蓄電池 低温時の充電電力制限の例

こちらはT3のマニュアルにも「低温時には充電制限あり」との記載があり、

上述のリチウムメッキから負極を保護するために、

T3のシステムが充電速度を抑えているためと考えています。

これも容認するしかありませんが、

簡単な対策としては、

明け方に気温が低下する前に、

夜間の系統電力で蓄電池をプリ充電しておくと電池の温度が上昇するので、

その後気温が下がっても、この保護運転に入らない傾向があります。

(3)急激な放電量の増加に追い付けずトリップ(仕様?)

据置蓄電池の放電電力の上限は、3 kW となっています。

通常は、その上限を超える電力消費があると、

不足分は系統からの買電などで賄いますが、

朝の家事戦争の時間帯などで、

急な電力消費が重なると、

T3システムが間に合わないのか、

据置蓄電池がトリップしてしまうことが、年に数回ずつ発生しました。

これも仕様ですし、

停電するわけでもないので、

T3をリセットして使用を再開します。

ただ、その後のファーム見直しのお陰か、

この1年はトリップに遭遇していないように感じます。

(4)T3システムがハング

この丸3年で1回だけ、

T3のシステムがハングし、リセットも利かなくなることがありました。

(なお、ハング中もしっかり買電に引き継がれ停電はしませんでした)

マニュアルの手順に従って、

T3用のブレーカーを遮断、再投入することで、

再起動することが出来ました。

ハング前後の状況から、

据置蓄電池の不具合というよりは、

V2Hのコネクタの抜き差し手順に原因があるとみています。

こちらはその後再発はしていません。

*************

4.今後の不安

さて、以上、故障もなく、節電メリットも高く、

投資回収も見えて来ておりますが、

漠然とした「不安」もありますので、紹介しておきます。

(1)突然の故障時に、修理がすぐに出来るか?

保証書もありますので、修理や交換はしていただけるのでしょう。

ただ、

・使用再開までにどれぐらい待たされるのか?

・SOHが故障前と同じレベルで再開できるのか?

あたりが不安要素としてあります。

(2)火災の恐れは?

ニチコンは電池火災(建物まで延焼したかは不明)で

据置蓄電池のリコールを出したことを公表しています。

原因は、昨今のモバイルバッテリーでもよく聞く、

「製造工程に問題があった」

とのこと。

我が家の蓄電池では、その後の新製品で、

製造工程の見直し、ルール徹底、保護・火災防止システムの具備なども行い、

近年では火災事故の発生やリコールも出ていませんが、

昨今の報道もあって、不安は膨らんでいます。

(3)廃棄・リサイクル時のコストは?

15年目で保証が切れた段階で、

蓄電池を処分する必要があります。

ニチコンは撤去・廃棄時の見積もりをHPで公開しており、

我が家の機種の場合撤去工事、処分費合計で、

85,000円

との見積もりでした。

上述の蓄電池メリットの1年分相当額を食いつぶしてしまうオーダーですね(^^;

壊れず、15年目までしっかり動いてくれることを望んで止みません。

****************

ちなみに、我が家の柴犬様は今、5歳です。

お迎えして1年目は、

嚙むわ、(私が)流血するわ、粗相するわ、吠えるわ、

の「柴犬あるある」で本当に大変でしたが、

2年目からは嘘のように落ち着いて、

いつも日向でニコニコ座っています。

では、今日はここまで!