今年の10月は前半が平年よりも高温、後半は一転して寒くなり、

1日の平均気温の差が上旬と下旬で10℃以上もありました。

結果として、平均気温は2℃ほど平年を下回り、

いよいよ車では朝晩暖房のお世話になるようになるとともに、

お天気は、台風や秋雨前線の影響で雨天の日がとても多く、

日射量は過去20年の10月で最低タイ記録となる少なさとなりました。

ただ、低い気温と雨の多さにより、

太陽光パネルの発電効率はT3導入後の最高となった一か月でした。

恒例の我が家の電力動向、

今回は2025年10月分のご紹介です。

導入時期参考)

・太陽光 2010年4月〜(オール電化もこの時から)

・EV導入 2022年6月~(リーフ)、2024年6月~(ekクロスEV)

・V2H導入 2022年10月~

・断熱工事 2024年12月〜(窓、壁、床、風呂の断熱リフォームを行いました)

***************************

1.太陽光動向

まずは、太陽光です(図1~3)。

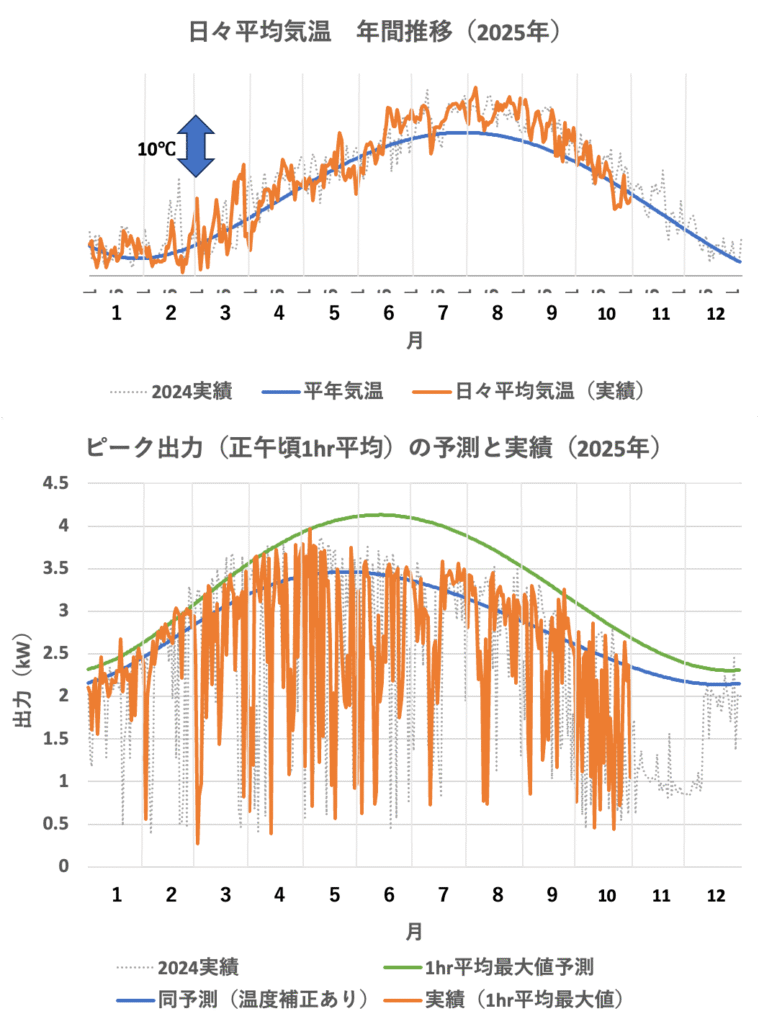

図1に、毎日正午ごろ1hrの

太陽光発電のピーク出力を示します(日々の平均気温を併記)。

今年の10月は台風と秋雨前線の影響で曇りや雨の日が大変多く、

10月としては過去20年で日射量が最も少ない一ヶ月となりました。

図1上の気温を見ると、

平年気温を示す青線に対して、月の前半は気温が高く、

月の後半は一気に気温が低くなっていることがわかります。

どうも最近の気温は大味気味で、ちょうど良い時期が短く、

「暑い」から、すぐに「寒い」に変化しているように感じますねw

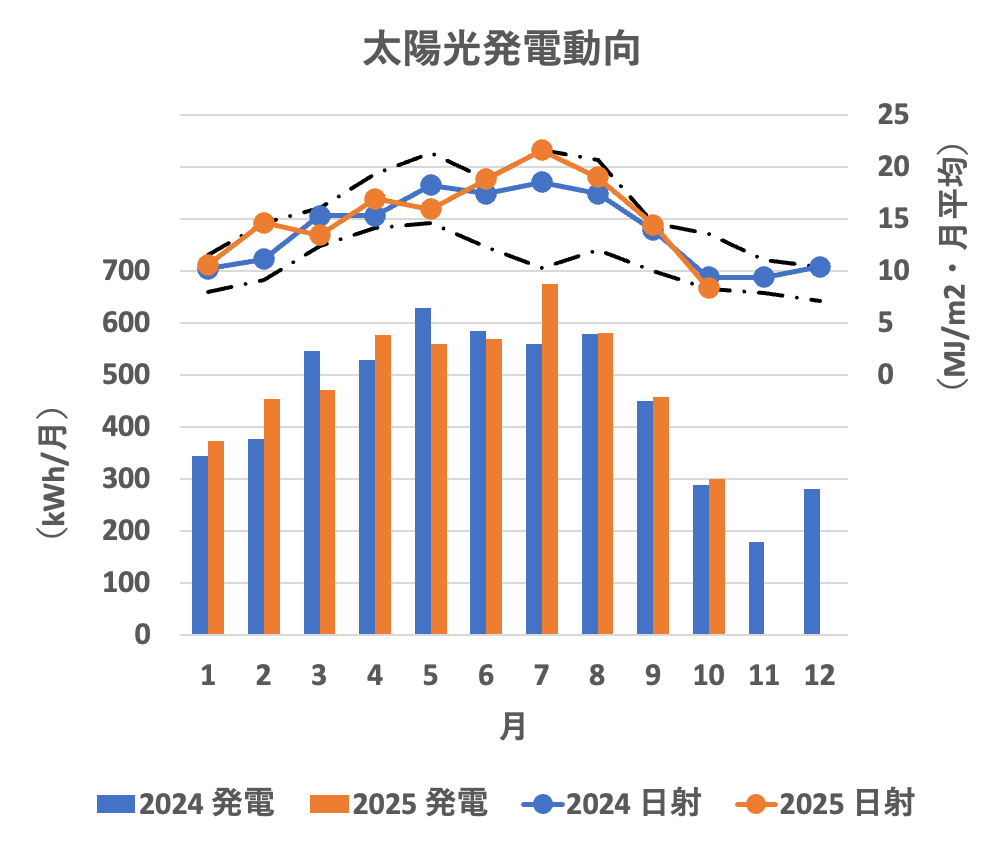

図2に各月毎の日射量と発電量を、

図3に全天日射量vs太陽光発電量を、

図4に太陽光パネルの発電効率推移を示します。

なお、図2中の一点鎖線は、

過去20年間における日射量の最高値と最低値です。

台風と秋雨前線の影響で、

10月の日射量(図2のオレンジ●の右端)は、

過去20年での最低日射量(図2中の下側の一点鎖線)に重なる少なさでした。

一方で、平均気温は昨年よりも2℃以上涼しく、

発電効率が上昇し、日射量は昨年よりも少なかったにもかかわらず、

太陽光の発電量は逆に昨年を上回る多さとなりました。

ただ、昨年の10月末には、

リフォーム工事の足場が設置されており、

昨年の太陽光発電量の低下の一部には、その影響も含まれています。

図3の日射量vs発電量の関係を見ると、

10月のプロット(図3中のオレンジ矢印の点)は、

早くも図中で最も左側にプロットされ、

この10月の日射量、発電量の少なさが良くわかります。

また、雨が多く、パネルの埃が良く洗われ、涼しい日が多かったために、

図4に示す通り、太陽光パネルの発電効率はT3導入後の3年間で最も高くなりました。

11月は更に気温が低下するものの、

絶対的な発電量も少なくなってくるために、

この高い発電効率がどこまで維持できるのかも注目です。

2.据置蓄電池 SOH、充放電効率 動向

図5に、トライブリッドT3の据置蓄電池のSOH劣化について示します。

SOHの算出方法は、SOC 0%→100%充電時に要した電力量の合計値を用いています。

10月になって気温の低下が顕著になって来たためか、

明らかにSOHの劣化傾向が再開されましたね。

これは、リチウムイオン電池を低温時に充電すると、

負極の中にリチウムイオンが正常に入ることが出来ずに、

負極の表面にリチウムメッキされてしまうためです。

このメッキは不可逆反応のため、気温が上昇してももう元には戻らず、

SOHの劣化として蓄積されていきます。

保証期間15年目(=横軸で5,500日目に相当)でのSOH予測値については、

今回から悲観的予想と楽観的予想を併記するようにしました。

悲観的予想は運転開始当初からの全SOHデータを使った線形補外(図中の角度の深い点線)、

楽観的予想は急激なSOH劣化が収まった2年目以降のデータでの線形補外(図中の角度の浅い点線)です。

製品保証期間の15年目でのSOH予想値は、

・悲観的予想で 35.4%

・楽観的予想で 62.9%

となり、ニチコンの保証である 15年で SOH 50 % を楽観予想はオーバーしていますv

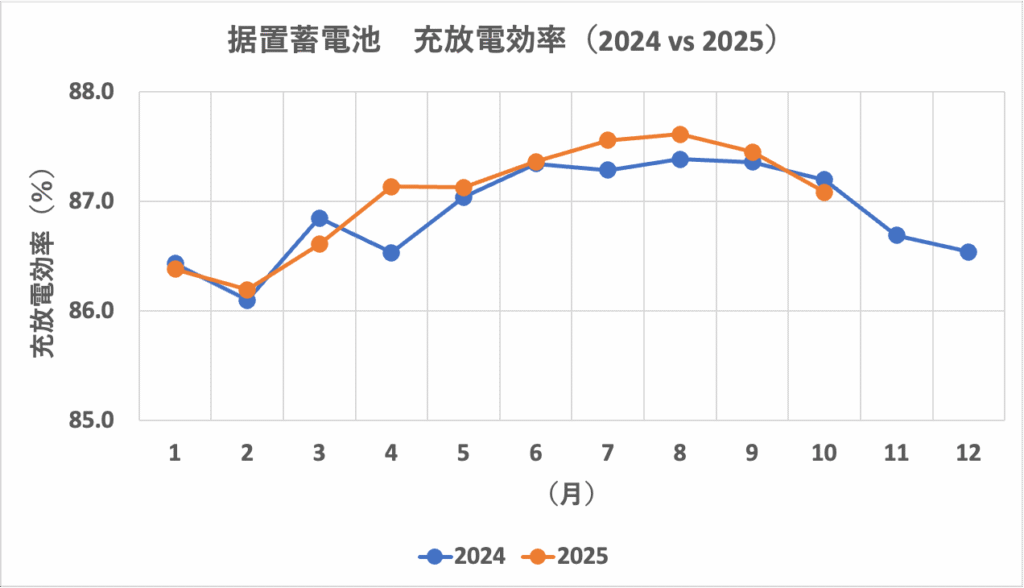

図6は、HEMSのデータから算出した据置蓄電池の充放電効率の推移です。

こちらは引き続き 87 %前後を維持しており、性能劣化は見られません。

気温が下がってくると充放電効率も低下する傾向が見えておりますが、

こちらは電池内部の電解液の粘度変化など可逆的な反応によるもので、

経年による劣化は無いと言われています。

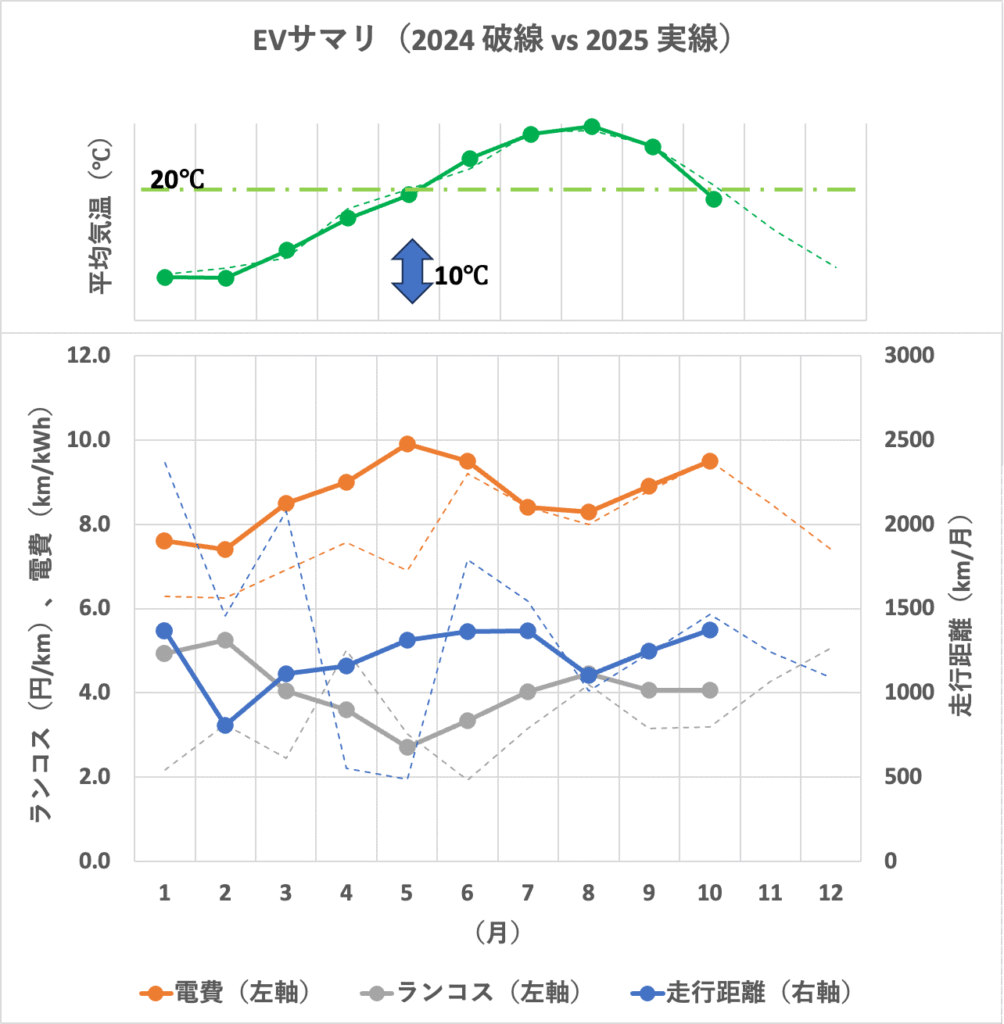

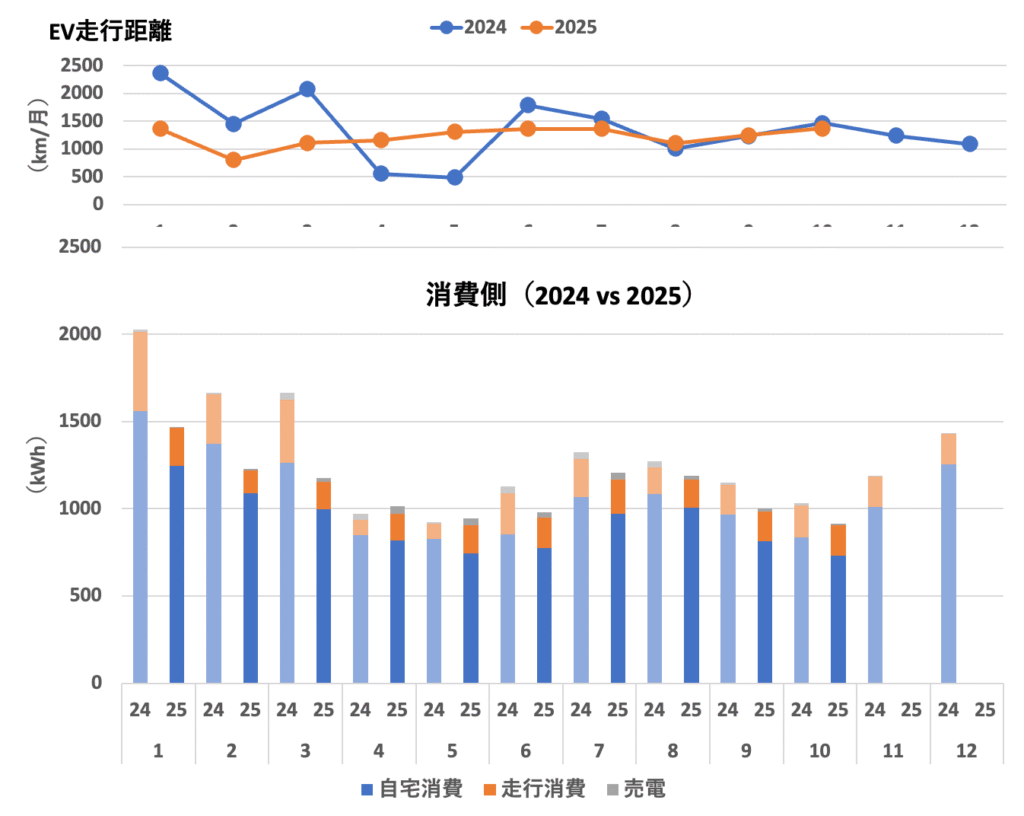

3.EV動向

お次は、EVです(図7)。

昨年6月から前車リーフに代わって、軽EVのekクロスEVでのデータとなります。

ランコス参考

原チャ 3円/km

最新ディーゼル車 5円/km

最新ガソリン車 6円/km

我が家の軽自動車 14円/km

(15年前のトルコン式トールワゴン)

まず、オレンジのEV電費は、

前月9月の8.9 km/kWhから、この10月は9.5 km/kWhまで改善しました。

やはり春と同じで秋も気温が20 ℃前後ですと、

冷房も暖房も使わなくて済むため、EVの電費性能はピークとなります。

ただ、気温が下がる前の月の前半は電費が10.5 km/kWhにまで届いていましたが、

月の後半で一気に気温が下がり始め、平均気温が昨年よりも2℃以上寒くなってくると、

朝晩はオートで暖房が動くようになって、結果、1割程度電費が悪化してしまいました。

一方、グレーのランニングコストは

先月からの電費の改善ほどには先月と比較して安価とはなりませんでした。

これは、この10月は家族のEV使用が多くて月の走行距離が長くなり、

EV充電に用いた電力の割合が、相対的に有料の夜間電力による充電が多くなったためです。

図8と表1にEV充電池のSOH劣化推移を示します。

メーカー保証は、8年=2,920日以内でSOH≧66%(但し走行16万km以内)ですが、

納車後13カ月のデータを外挿すると、8年目のSOHは前月9月外挿での約60%から、

この10月外挿では62%まで改善しました。

このペースなら、年明け早々にも保証範囲内の66%を超えそうですね。

表1はこの10月末までの劣化傾向から外挿した

走行用電池のセグ欠け予想時期とその時の走行距離です。

1セグ欠けは納車から2年11か月の再来年4月下旬となり、

先月までの傾向と比較して約1.5ヶ月延びました。

容量保証の8セグには、2031年初夏ごろに達するとの現状での予想です。

さて、その時しっかり保証対応をしてくれるのでしょうか?

他のユーザーさんらの口コミによると、

日産サクラや三菱ekの走行用電池は、

最初に大きく劣化した後は、

徐々に劣化スピードが緩やかに抑えられてくると言います。

(上の、ニチコンの据置蓄電池のSOHもそんな動きをしています)

確かに先月までよりも今月の方がSOHの劣化具合に鈍化が見られますねv

こちらも、引き続き注視していきます。

4.電力供給・消費動向

我が家の電力消費の概略内訳はこちらやこちら。

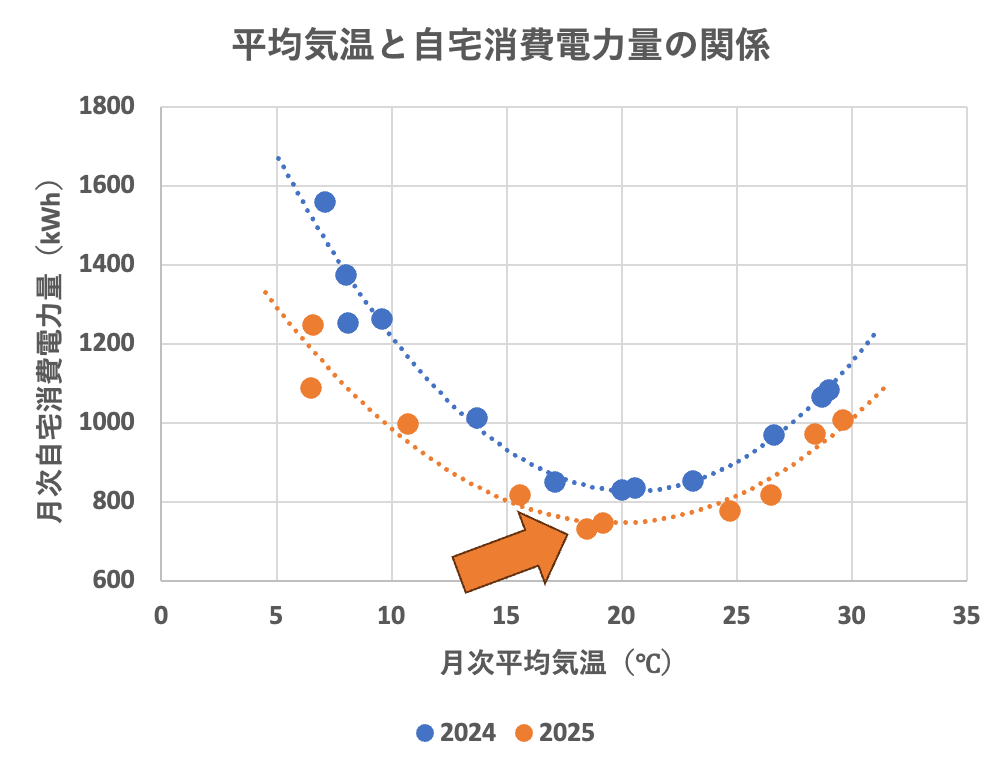

まず、図9に平均気温vs自宅消費電力の関係を示します。

この10月は断熱リフォームのお陰で自宅では冷暖房の使用が殆どなく、

図9の通り、自宅の消費電力は極小値となりました。

最近は上述の通り、暑い→寒いが極端な年が多く、

この秋の消費電力の谷間が現れずに冬になってしまうことが多かったのですが、

今年は、なんとか秋の谷間を見ることが出来ましたv

図10に、エコキュートの

夜間自動運転と昼間の手動運転の時間配分について

その理想配分と1月から10月末までの実績を纏めました。

Remo Eによるエコキュートの自動化運転は上手く動いてくれていますねv

雨が多ければ、夜間での沸上運転(青)の割合を自動的に増やしてくれるとともに、

寒くなってくれば、1日の沸上運転の総時間を自動的に増やしてくれています。

特にRemo E側の設定は夏からほとんど変更しておらず、

1年を通して、設定値を変えずに上手く動くかを、今後も注目していきます。

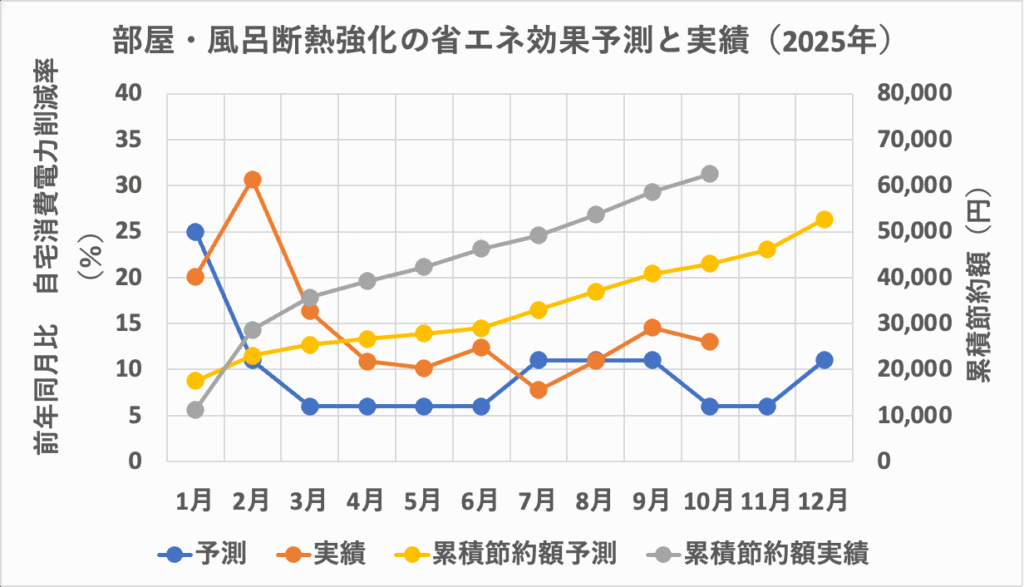

図11は昨年末に行った断熱リフォームによる、

自宅の消費電力の削減効果を示しています。

同一気温で換算すると、

この10月の自宅消費電力は昨年と比較して13%減との結果となりました。

暑くても涼しくても断熱による省エネが効いているようですv

我が家の地区の従量電力料金単価で計算すると、

断熱リフォーム後の1~10月の10カ月間での

電気料金節約額は約6.3万円となりましたv

冬は断熱による節電効果が高くなる季節です。

年間での節約効果が、残り2ヶ月でどこまで伸びてくれるか楽しみです。

次の図12に、

家+EV全体での我が家の電力消費の動向を示します。

この10月の自宅の電力消費(青棒)は

上述の通り、断熱リフォームのお陰で自宅の冷暖房を殆ど使用しなかったために、

前月9月や昨年10月との比較でも消費電力を大きく減らすことが出来ました。

EVの消費電力(オレンジ棒)は、

走行距離が伸びた分を電費の改善で相殺した形で、

前月9月とほぼ同等の消費電力となりました。

次の図13に、

家+EV全体での我が家の電力供給の動向を示します。

上述の通り、この10月は、太陽光発電(青棒)は減ったものの、

過ごしやすい天候と断熱リフォームのお陰で自宅やEVでの消費電力が減ってくれたために、

夜間電力の買電(緑棒)の増加は少な目で済んだ一か月となりました。

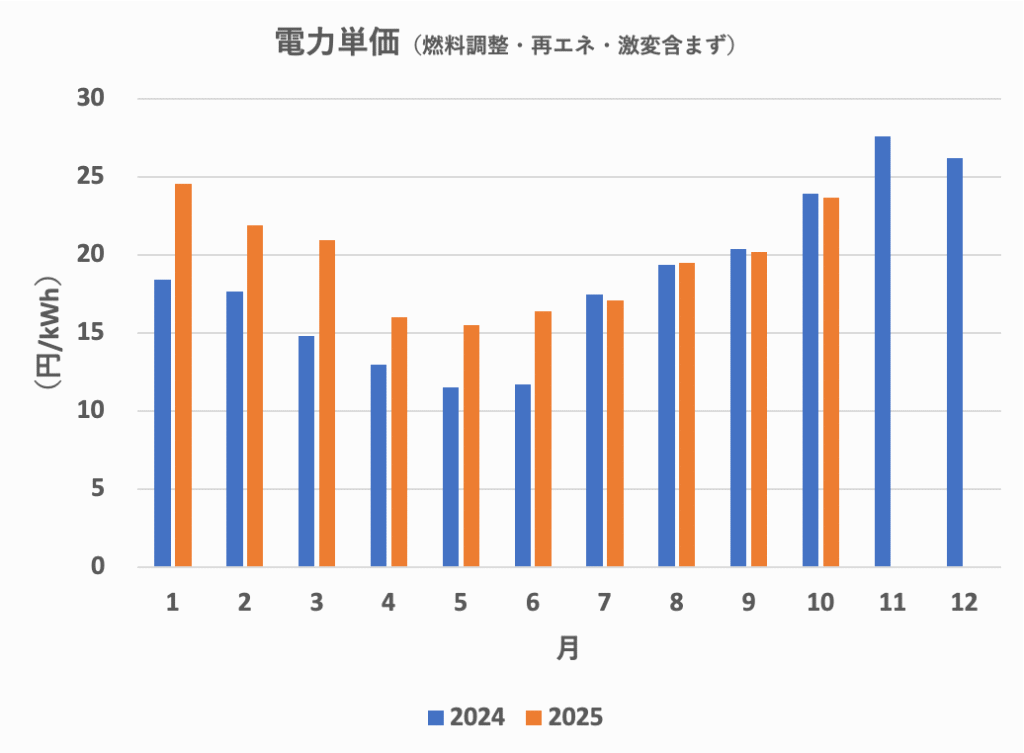

5.電力単価動向

最後に電力単価(含・EV経路充電料金)です(図14)

(燃料調整・再エネ賦課・激変緩和含まず、EVの経路充電料金負担は含む)

この10月は曇天、雨天のために太陽光の発電量は減ったものの、

太陽光の発電効率は過去最高となるとともに、

断熱リフォームと過ごしやすい気候のお陰で空調の使用も少なく抑えることが出来たため、

電力単価は、昨年10月よりも僅かに減らすことが出来ました。

結果、10月の電力単価は、

約23.7円/kWh(自宅+EV)

前月比 +3.5 円/kWh、前年同月比 ー0.2 円/kWh

となりました。

(燃料調整、再エネ賦課、激変緩和補助金を含まず)

****************************************

我が家の柴犬様は、いつも お庭警備w を欠かしません。

(Amazonさん、クロネコさんの置き配カメラにも、たまに映ってますw)

最近、お庭に出ると ある一角 を念入りに調査し始めるようになりました。

お部屋からの「警備中」に何かが居たのを見たのか、

その臭いがまだ残っているのか?

鳥、ネコですかね?

いや、キツネ、タヌキ、テン、アナグマ、(稀にクマ)

も我が家の近所では出ますが・・・・

次回も、12月初旬頃に11月分の電力動向をご紹介させていただきます。

では、今日はここまで!

まさちんさん、お疲れ様です。

10月の状況を報告します。東京も日照が本当に短く、過去4番目だったそうです。当方の発電量も開設来単月最低を記録しました。

2025年10月 478.41kWh (昨年10月 536.37kWh)

日照時間が短いわりに発電量はあった印象です。

さて、新電力と蓄電池の記事読みました。やっぱり新電力については二の足を踏んでいます。結局最大の供給元である東電の威光は大きく、また太陽光導入で買電量が大幅に下がっており、価格メリットが小さいです。蓄電池は日々の充電量を追う限りではまだ劣化は感じません。詳細な解析はしていません。

うちにも25年前頃、白の秋田犬がいました。

わんこ、いいですよね。またいつかとは考えています。

コメントありがとうございます。

11月からは更に日射量が減る一方で、気温が下がることで太陽光の発電効率は上昇し、

しかも、我が家の地域では、晴天の日が増えてきます。

それらの綱引きの中で、

昨年末に行った断熱リフォームの効果がどの辺りにバランスするのかを楽しみにしています。

では、引き続きよろしくお願いします。